Кредит: IEEE Open Journal of Engineering в области медицины и биологии (2024). Doi: 10.1109/ojemb.2024.3453049

Согласно исследованию, опубликованному в IEEE Open Journal of Engineering в области медицины и биологии.

Офтальмолог Университета Монреаля Сантьяго Костантино обнаружил, что по меньшей мере 70% астронавтов на МКС подвергаются воздействию космического нейрокулярного синдрома или SANS.

В исследовательском подразделении Biophotonics Costantino совпадает с группой исследователей для определения биомеханических изменений, которые ответственны за это расстройство.

Они проанализировали данные, собранные канадской командой НАСА на 13 астронавтах, которые провели между 157 и 186 днями на МКС.

У субъектов средний возраст 48 лет и прибыл из американских, европейских, японских и канадских космических агентств. 31% были женщины; Восемь были на их первой миссии.

Три параметра связаны

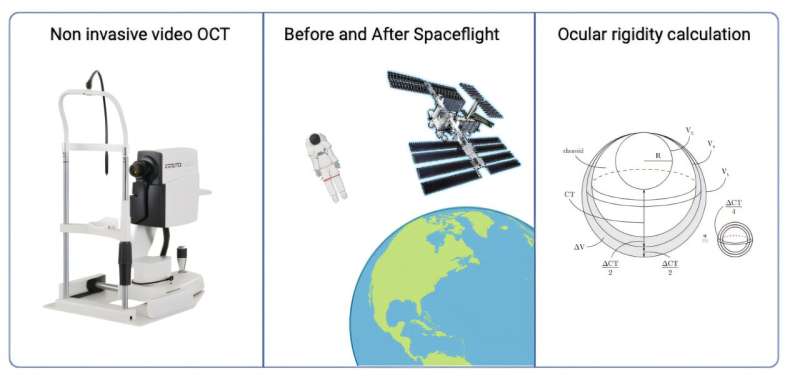

Исследователи сравнили три параметра глаз до и после космических миссий астронавтов: интеллектуальность, внутриглазное давление и пульс -пульс.

Вы измерили жесткость глаз, используя оптическую когерентную томографию с помощью специального видеомодуля, чтобы улучшить качество изображений сосудистой оболочки. Два других параметра, внутреннее давление и амплитуда впечатления глаз были измерены с использованием тонометрии.

Исследование привело к значительным изменениям в биомеханических свойствах глаз астронавтов: снижение жесткости глаз на 33%, снижение внутриглазного давления на 11% и снижение пластика с пульсом глазных.

Эти изменения сопровождались симптомами, включая уменьшенный размер глаз, изменение поля фокусировки и в некоторых случаях отек NIND Optic и сетки сетчатки.

Исследователи также обнаружили, что пять астронавтов имели толщину хориоидального уровня более 400 микрометров, что не коррелировало с возрастом, полу или более ранним пространственным опытом.

«Человечество изменяет распределение крови в организме, увеличивает кровоток к голове и замедляет венозный цикл в глазах», — сказал Костантино. «Вероятно, это расширение дел, сосудистый слой, который питает сетчатку».

Длительные изменения

По мнению исследователей, расширение хореи во время невесомости может расширить коллаген в склере, белый внешний слой глаза, что приводит к длительным изменениям механических свойств глаза.

Они также считают, что пульсации крови при микрогравитации могут привести к эффекту водяного молота, при котором внезапные изменения в кровотоке вызывают механический шок для глаз, что приводит к значительному переработке ткани.

Глаза возвращаются к нормальному значению

По мнению исследователей, эти изменения глаз, как правило, не являются причиной беспокоиться, если космическая миссия занимает от шести до 12 месяцев. Хотя 80% астронавтов, которые они исследовали, развивались, по крайней мере, один симптом, их глаза вернулись на Землю.

В большинстве случаев ношение очков с коррекционными очками было достаточным для исправления симптомов, разработанных на борту МКС.

Тем не менее, исследовательское сообщество и международные космические агентства осторожны с последствиями более длинных миссий, таких как полет на Марс. Размер глаза размера глаз более длинной микрогравитации неизвестен, и теперь нет профилактических или паллиативных мер.

Исследовательская группа Maissoneuve-Rosemont ждет дальнейших данных НАСА, чтобы продолжить свои исследования.

«Наблюдаемые изменения в механических свойствах глаза могут служить биомаркером для прогнозирования развития SAN (нейрококулярного синдрома, связанного с полетом в помещении)»,-сказал Костантино.

«Это поможет определить исчезающих астронавтов, прежде чем возникнуть серьезные проблемы с глазами во время длительных миссий».

Информация от: Университетом Монреаля